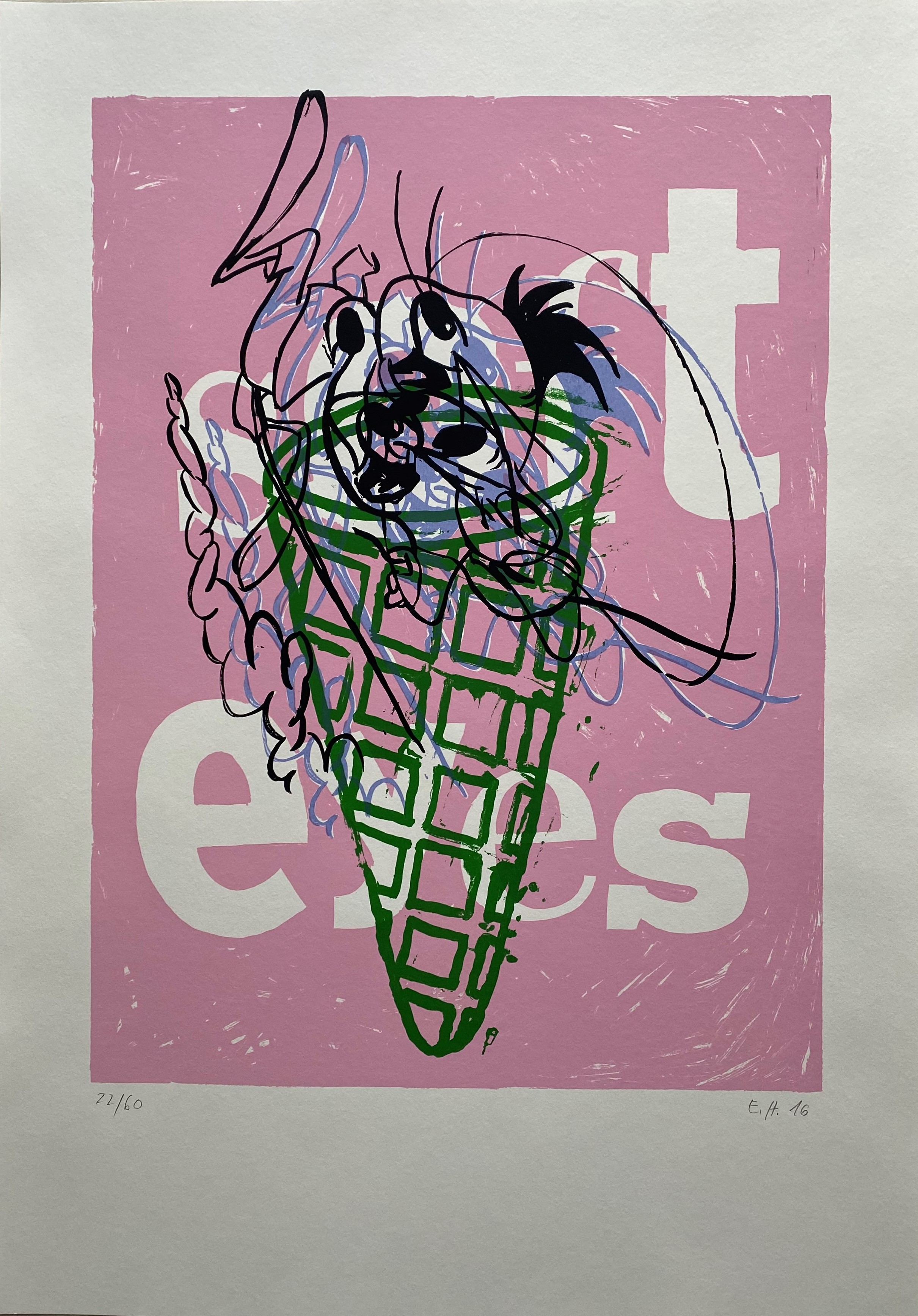

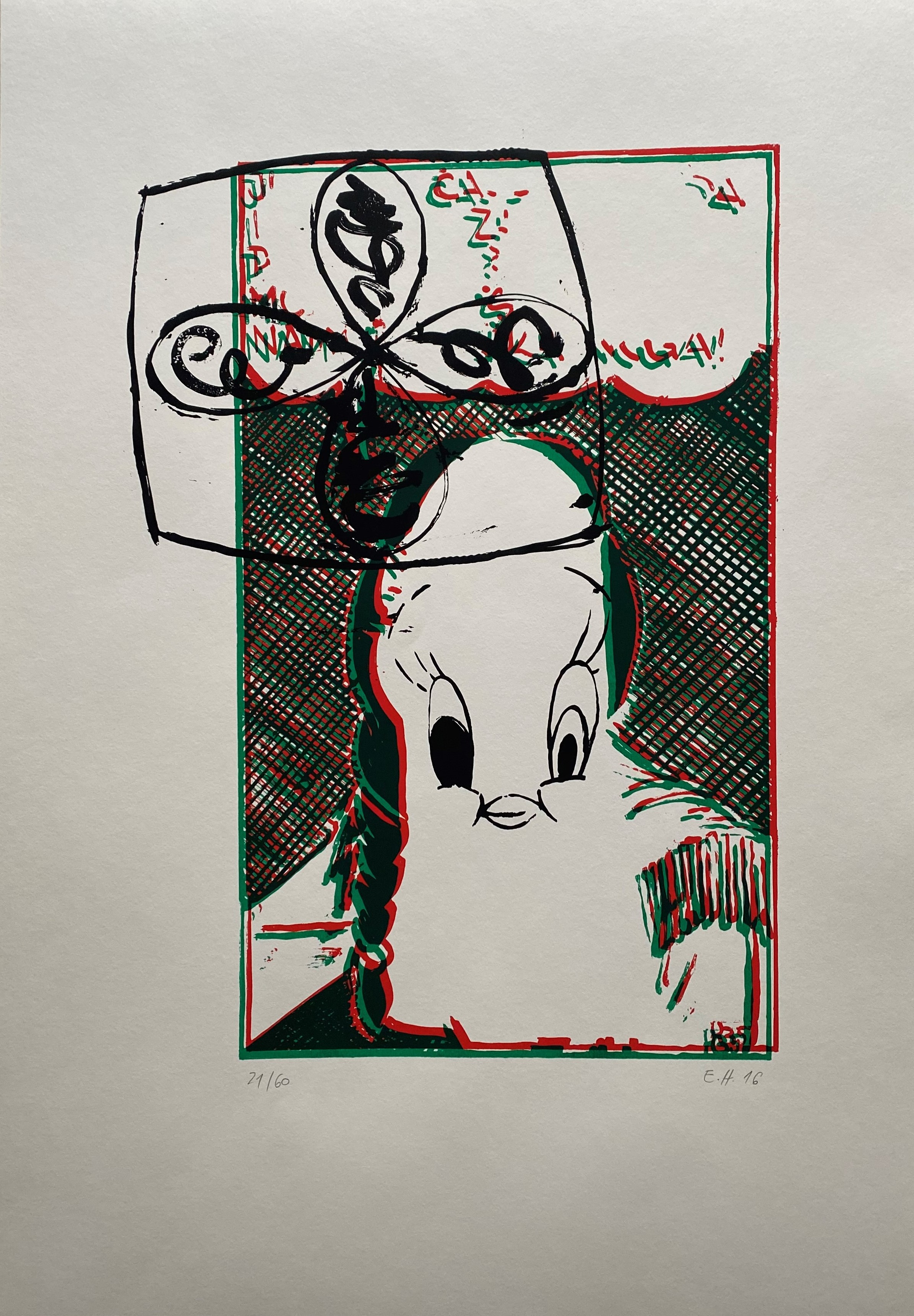

Endy Hupperich

Remix, Regroup, Resample: The Iconic Turntable

Seit den frühen Neunziger Jahren ist im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften viel und gerne vom „iconic turn“ – zwischenzeitlich auch (eigentlich schöner) „pictorial turn“ genannt – die Rede. Gemeint ist damit (in sprachlicher Analogie, aber inhaltlicher Entgegensetzung zum kurz zuvor philosophisch postulierten „linguistic turn“) die Überzeugung, dass unsere Erkenntnis von Welt, ja, dass das menschliche Denken nicht zwangsläufig sprachlich verfasst ist, sondern sich mindestens so sehr, und mehr als je vermutet, auch in Bildern vollzieht. (Die negative Kehrseite der ikonischen Wende sind die kulturpessimistischen Warnungen vor einer quasi apokalyptischen Bilderflut, einem Malstrom von Bildern, Zeichen, Logos usw., in dem alle Hoffnungen auf Wahrheit, Eindeutigkeit, und Lesbarkeit tragisch zuschaden gehen...)

Bilder als souveräne, autonome, eigenwertige Daseinsformen, die nicht erst sprachlich erschlossen und übersetzt werden müssen und die auch nicht lediglich als Indikatoren oder Symbole für andere Inhalte fungieren: wer sich mit der Entwicklung der bildenden Kunst seit dem Beginn der Moderne beschäftigt hat, dem ist diese Sichtweise keine neue, sondern eine elementare Grundlage dieser Entwicklung selber. (Entsprechend gelassen bis gelangweilt konnte die zeitgenössische Kunst auf derlei „Erkenntnisschübe“ ihrer Beobachter reagieren...). Endy Hupperichs Arbeiten reflektieren klug und vielschichtig derlei Gedanken und eine Erkenntnis in Bildern, im heutigen Zustand einer Welt aus Bildern. Was auf den allerersten Blick noch

An Pop-Art oder an postmodernen Zitatismus erinnern mag, ist möglicherweise vielmehr gemalte

Medientheorie, oder sogar -ontologie: eine Vermessung der Welt, eine Vermessung des Raumes,

den die Bilder aufspannen, also auch jenes viel zu selten beachteten Raumes zwischen den konkreten Bildern. Folglich spielt bei Hupperich das traditionelle, einzeln gedachte und gemachte, für sich alleine gültige Tafelbild eine immer geringere Rolle, während ein Moment der (wenn man so will) Interpikturalität,

also des gegenseitigen Verweisens verschiedener Bilder aufeinander und auf einen impliziten Gesamtzusammenhang, zunehmend wichtiger wird. So tauchen Motive und Versatzstücke, sämtlich aus der empirischen Bildwirklichkeit, die Hupperich (als einen von uns, unter uns, mit uns) umgibt, wie wissenschaftliche Proben entnommen, in immer wieder neuen Kontexten und (Versuchs-) Anordnungen auf, jedoch nicht als durchgehende Gemeinsamkeiten, sondern im Sinne eines Netzes von vielen verschiedenen, sich überkreuzenden und schneidenden, auf- und abtauchenden Ähnlichkeiten (es ist schließlich Aufgabe des Betrachters, diese Ähnlichkeiten in der Zusammenschau – Theoreia – als ein Ganzes zu rekonstruieren).

Nicht nur die konventionellen Grenzen des Einzelbildes, auch jene der Genres, Medien und Techniken verschwimmen hier: „klassische“ Malerei, Zeichnung, Sprayarbeit und Schablone, Collage und einzeln präsentierte objets trouvés, Wandmalerei, unterschiedlich vergrößerte und gerasterte Fotokopien, Rahmen und Passepartouts, Flachware und skulpturale Elemente kommunizieren, kontrastieren, kollidieren und kommentieren sich ebenso angeregt wie die fortwährend migrierenden und transmutierenden, de- und rekontextualisierten Versatzstücke, welche sie jeweils präsentieren. In Hupperichs Installationen der letzten Jahre treten alle diese Tendenzen/Strategien paradigmatisch zu Tage – und in diesen wird auch deutlich, wie sehr und ernsthaft es Hupperich tatsächlich um die Reflektion über Bilder („Hauptakteure auf dem Schauplatz der Erkenntnis“ – Sigrid Weigel) zu tun ist, und nicht nur um Malerei. Paradoxerweise wird aber gerade beim Betrachten dieser mischmedialen, nicht-hierarchischen und wildwuchernden Ikonotope auch deutlich, was für ein erstaunlich virtuoser und vielseitiger Maler dieser Endy Hupperich doch ist.

Peter T. Lenhart, 2008.

ENDY HUPPERICH

(Kaufbeuren, 1967)

Lebt und arbeitet in Morelos, Mexico.

Ausstellungen (Auswahl)

2022

wild west 0,00, Galerie Lake, Oldenburg (E)

Galeria Manuel Garcia, mit Valerie Campos und Roberto Turnbull (B)

2021

Poche parole tanti fatti, residencia797, Guadalajara (E)

4. Bienale Arte Lumen, Museum de la Ciudad, Mexico City, Mexico (B)

Rien ne va plus avec muse, Galerie Karen Huber (Mexico City, Mexico) (E)

Luz! blau, rot e capelli grassi, Galerie Lake, (Oldenburg) (B)

2020

The artist columned hall, STOA169 Stiftung (Polling, Deutschland) (B)

don’t get 2 close 2 my fantasy, Galerie Karen Huber (Mexico City, Mexico) (B)

2019

Latitud Morelos Contemporaneo, MMAC Museo Juan Soriano (Cuernavaca, Mexico)(B)

Fünf Finger für Terpentin, Kunsthalle Cloppenburg (Cloppenburg, Germany) (E)

2018

UN LITRO Y DOS EN LA ESQUINA, Galerie Karen Huber (Mexico City, Mexico) (E)

Pintura Reactiva, Museo de Arte Carrillo Gil (Mexico City, Mexico) (B)

Nix für unmut, Galerie Lake (Oldenburg) (E)

2017

LOS BIGOTES DE TUTTO VIVALDI, Galerie Salón Malafama (Mexico City, Mexico) (E) Landschaften, Freundschaften, Liebschaften Galerie Lake (Oldenburg) (E)

5 Finger für Terpentin, Galerie Tobias Schrade (Ulm) (E)

2013

Kleine grosse Frau, van de Loo Projekte (München) (E)

milki guey, mit Lorena Herrera, Weltraum Gallery (München) (B)

nichts ohne mit, Galerie Tobias Schrade (Ulm) (E)

34,5 Perspektiven zur Gegenwart, Kunstverein Wetzlar (E)

Biennale “October Salon 2013” (Belgrad, Serbien) (B)

2012

Perlen vor Napoli, Galerie Jahn (Heilbronn) (E)

Strong Beer Every Day – your skin feels okay, Galerie Royal (München) (E)

Jahresgaben, Kunstverein München (München) (B)

Salute dentale, Galerie Artoxin und van de Loo Projekte (München) (E)

2011

Pupillenbrotzeit Bimbobox # 5, Kisch&Co. (München) (B)

Silver kane, Galerie Lake (Oldenburg) (E)

La Boheme, Prince of Wales, mit J. T. Walter (München) (E)

Jahresgaben 2011, Kunstverein München, (München) (B)

ein Traum von einem Wawa, mit M. Ramsauer, Galerie Rosendahl, Thöne & Westphal (Berlin) (E)

2010

lass locken porr favorr, Galerie Tobias Schrade (Ulm) (E)

munich contempo, Galerie Marie-José van de Loo (München) (B)

palermorockacha, La Gloria (Mexico City, Mexico) (E)

Palermo rock´n cha, Galerie RFA (Bielefeld) (E)

ohne Albrecht, Galerie Ferenbalm Gurbrü Station (Karlsruhe) (E)

Jahresgaben 2010, Kunstverein München (München) (B)

2009

albumtotal, Galerie Marie-José Van de Loo (München) (E)

Entre Parentésis, Museo de Arte Contemporaneo de Oaxaca MACO (Oaxaca, Mexico)

der katholische Faktor, städtische Galerie Regensburg (Regensburg) (B)

Ornamental Dreams, Kunstarkaden München, (München) (B)

Schuh hat, with Martin Fengel, Artothek München (München) (E)

2008

Morning Glory, BUG, Bangkok University Gallery (Bangkok, Thailand) (B)

jeder Sprache heißt das Gleiche anders, Dina4 Projects (Berlin) (B)

12 im Focus, städtische Galerie Rosenheim (Rosenheim) (B)

Don´t leave your marks behind you!, Museo MACAY (Merida, Mexico) (B)

2007

Vistazo, Museo de Arte Carrillo Gil (Mexico City, Mexico) (B)

slickaphonics, mixküche München, (München) (B)

2006

Paraiso, Galerie Klüser (München) (E)

geld macht reich, GalerieTobias Schrade (Ulm) (E)

2005

Heroina, Galerie Brennecke (Berlin) (E)

Paraiso, Galeria Edgar Neville, Alfalfar (Valencia, Spain) (B)

XIV International graphics triennial 2005 Frechen, Kunstverein (Frechen)

2004

Ojo, Galerie Klüser 2 (München) (E)

8+8, La Gloria (Mexico City, Mexico) (E)

Zucker, Kunstverein in Niebüll (Niebüll) (E)

2003

Coffein, mit Daniel Kojo Schrade Kunstverein in Heidenheim (Heidenheim) (E)

Mentiras Verdaderas, Galerie Josephski (Vilgertshofen) (E)

Gotas para los ojos, Museo de Arte Contemporaneo de Oaxaca MACO (Oaxaca, Mexico)

2002

Oferta, Galerie Brennecke (Berlin) (E)

Colaboraciones mit Daniel Kojo Schrade, Galerie Huber+Goueffon (München) (E)

2001

Calle México, mit Miguel Castro Leñero Galerie Marie-Jose Van de Loo (München) (E)

1997

Galerie Terbrueggen Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg (E)

1994/96/98 Galerie Klaus Lea (München) (E)

(E) – Einzelausstellungen

(B) – Ausstellungsbeteiligungen

Auszeichnungen

2021

Kunstpreis der bayerischen Akademie der Schönen Künste

2012

1. Preis Kunst am Bau, BMC TU München, staatliches Hochbauamt München

2010

1. Preis Kunst am Bau, Quivid, städtisches Bauamt München

2003

Kunstpreis der Stadt Kaufbeuren

1994

1. Preis für Malerei Prestel Verlag

2009-2010

Atelierförderung der bayerischen Staatsregierung

2000

DAAD Reisestipendium, Oaxaca (Mexico)

2002 and 2004

DAAD Kurzzeitdozentur Förderung für die ENPEG (Mexico City, Mexico)

Studium und Lehraufträge

2017

Lehrauftrag an der CMA (Cuernavaca, Mexico)

2008 – 2014

Künstlerischer Mitarbeiter bei Prof. Markus Oehlen an der Akademier der Bildenden Künste München

2006 – 2013

Lehrauftrag für Zeichnen und freies Gestalten an der Fachhochschule Augsburg, Fakultät Gestaltung

Seit 2007 Dozent für Malerei an der Akademie Bad Reichenhall

2002 – 2004

Gastprofessor für Malerei und Zeichnung an der Escuela Nacional de las Artes La Esmeralda (Mexico City, Mexico)

1997

Diplom an der Akademie der Bildenden Künste München

1996 – 1997

Meisterschüler bei Prof. Helmut Sturm

1993 – 1997

Assistent von Prof. Karl Imhof an der Akademie der Bildenden Künste München

1990 – 1997

Studium der Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste München

Arbeiten in privaten und öffentlichen Sammlungen

Bayerische Staatsgemäldesammlung München

Grafiksammlung der BRD, Berlin

Artothek Städtische Sammlung München

Museo de Arte Contemporaneo de Oaxaca (MACO) México

Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), Oaxaca, México

Hildegard Collection, Berlin

LfA Bank Sammlung München

Hypo-Vereinsbank München

Heidelberger Druckmaschinen AG, Heidelberg

Munich Re Art Collection, München